自己資金なしでもできる土地活用の方法として、「等価交換」があります。 等価交換は、立地条件の良い土地に対して、デベロッパー側からの申し出によって検討が始まることが多いのが特徴です。 これは、良い土地だからこそ実現しやすい話であり、成功確率も高い傾向にありますが、その一方で等価交換にはデメリットも存在します。 等価交換を選択する場合、デメリットもしっかりと認識したうえで決断することが適切です。 この記事では「等価交換」について解説します。

Point

- 等価交換では、最終的にデベロッパーと土地と建物の一部を持ち合う形になる

- 等価交換には、デベロッパーのノウハウを活用できるなどのメリットがある

- 等価交換には、権利が複雑化するなどのデメリットがある

-

目次

等価交換とは

等価交換とは、土地と建物を等価で交換する土地活用の方式です。

地主が所有する土地の上にデベロッパーが建物を建て、建物完成後に土地と建物を交換し合うことで、お互いが土地と建物の一部を所有する形になります。

等価交換の特徴は、最終的に地主とデベロッパーのそれぞれが土地と建物の一部を持ち合い、共同所有となる点にあります。

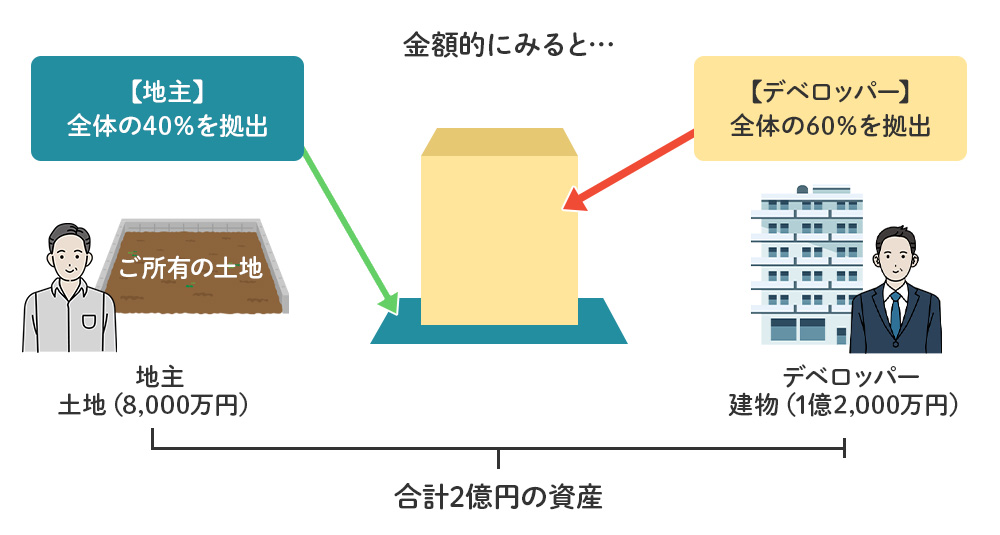

たとえば、地主が所有する土地の時価が8,000万円だとします。

この土地に、デベロッパーが1.2億円の建設費をかけて建物を建てるケースを考えます。

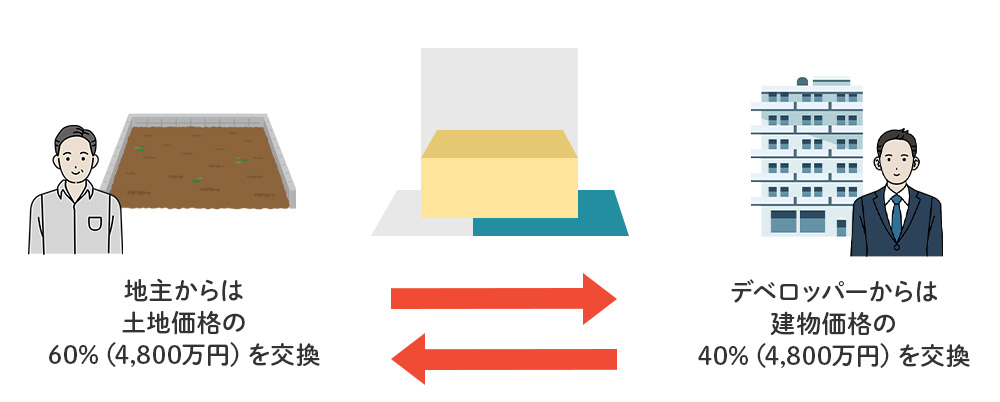

地主は土地8,000万円、デベロッパーは建物1.2億円を拠出し、合計で2億円の資産が生まれました。 金額的に見ると、地主は全体の40%、デベロッパーは60%を拠出しているため、地主からは土地価格の60%(4,800万円)、デベロッパーからは建物価格の40%(4,800万円)を交換します。

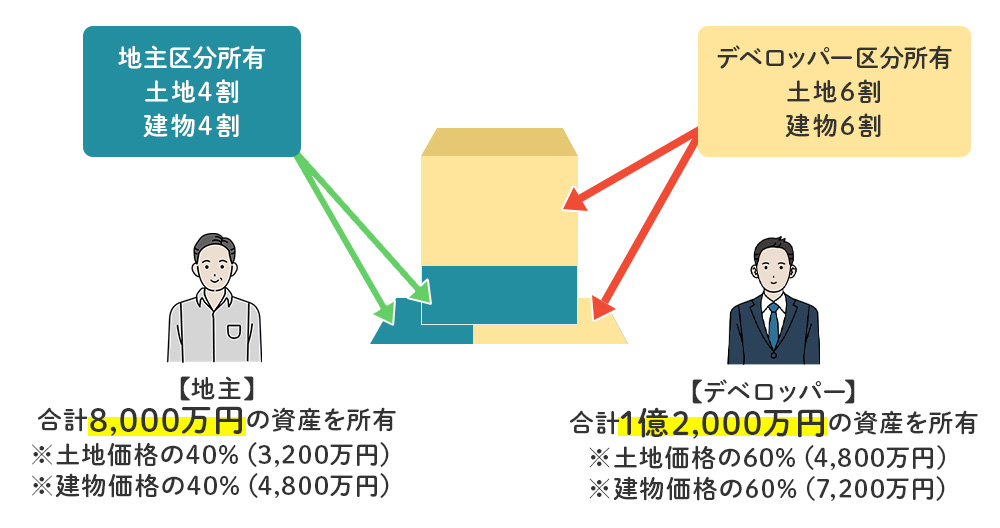

その結果、地主は40%分の土地価格である3,200万円と40%分の建物価格である4,800万円の合計8,000万円の資産を所有するということです。

一方、デベロッパーは60%分の土地価格である4,800万円と60%分の建物価格である7,200万円の合計1.2億円の資産を所有することになります。

等価交換の種類

等価交換には、「全部譲渡方式」と「部分譲渡方式」の2種類があります。

全部譲渡

全部譲渡方式とは、地主が先に土地をすべてデベロッパーに譲渡し、建物完成後にその対価として、土地と建物の所有権を取得する方式です。

全部譲渡方式では、一度デベロッパーがすべての土地を買い取るため、仮に地主に相続や破産などの事情変更があったとしても、事業を安定して進められる点がメリットとなります。 一方で全部譲渡方式では、地主が土地と建物を買い戻す際に、不動産取得税や登録免許税が発生する点がデメリットです。

部分譲渡

部分譲渡方式とは、地主がデベロッパーから取得する建物代金に相当する分の土地のみをデベロッパーに売却する方式です。

部分譲渡方式では、地主が土地の所有権を一部保持したまま事業に参画するため、地主が計画に対して一定の発言力を維持できる点がメリットとなります。

一方で、事業の進行には関係者間での調整や合意形成が必要となるため、手間や時間を要する点がデメリットです。

等価交換の5つのデメリット

この章では、等価交換のデメリットについて解説します。

権利が複雑化する

等価交換では、最終的に1つの物件を地主とデベロッパーが共同で所有することになるため、単独所有の物件と比べて権利関係が複雑化する点がデメリットです。

所有形態には「区分所有」または「共有」があり、それぞれ適用される法律が異なります。 区分所有の場合は区分所有法が、共有の場合は民法の規定が適用されます。

こうした共同所有の物件では、意思決定の自由度が下がるのが特徴です。

たとえば、管理や修繕、建て替えには一定の制約があり、特に共有の場合は売却にも制限が生じます。

単独所有物件よりも収益が下がる

等価交換で得られる建物は100%所有できないことから、単独所有物件と比べて所有できる床面積が減り、その分収益も下がる点がデメリットです。

もし自分だけで土地を活用し、単独所有の建物を建てた場合は、より大きな収益を見込むことができます。 特に等価交換は立地条件の良い土地で行われることが多いため、単独で土地活用を行ったとしても失敗するリスクは低いです。

つまり、等価交換では、条件の良い土地の一部をあえてデベロッパーに譲ることで、意図的に収益性を下げている側面もあるといえます。

交換比率の決定で揉めやすい

等価交換は、交換比率の決定で揉めやすい点がデメリットです。

建物価格は請負金額が明確なため争いになりにくいですが、土地価格は評価によって結果が異なることがあります。

通常、土地の評価額は不動産鑑定士に依頼して行いますが、人が評価を行うためどうしても裁量の余地が生じます。 土地価格は高めにも安めにも評価できてしまうことから、等価交換では土地の価格で揉めやすいです。

対策としては複数の不動産鑑定士に依頼してその平均値を取る方法もありますが、その分コストがかかる点は注意が必要です。

相手方の担当者や方針が変わる

等価交換では、竣工後に相手方の担当者や方針が変わる可能性がある点がデメリットです。

相手は大手デベロッパーである場合、担当者が変わることはよくあります。 開発時点に合意していた事項が反故にされたり、地主の大切にしていた理念が引き継がれなかったりすることも少なくありません。

また、大手デベロッパーは倒産こそしなくても、合併する可能性は考えられます。 その結果、合併後に方針が変わり、対応が急にドライになるといったケースも考えられます。

将来建て替えがしにくい

等価交換は、将来的に建て替えがしにくくなる点がデメリットです。

所有形態が区分所有であっても共有であっても、建て替えには両社の合意形成が必要になります。

しかし、建て替えには多額の資金が必要となるため、双方に資金の準備ができていなければ、実施することは難しいです。 その結果、将来的に建て替えができないまま老朽化が進み、物件が「負の遺産」となるリスクも考えられます。

等価交換のメリット

この章では、等価交換のメリットについて解説します。

自己資金が無くても土地活用ができる

等価交換は、自己資金が無くても土地活用ができる点がメリットです。

自己資金が不足している人や、年齢や健康などの問題で融資を受けることが難しい人でも土地活用を推進することができます。

金利が高い時期でも土地活用がしやすい

等価交換は、地主に借入金が発生しないため、金利が高い時期でも土地活用がしやすい点がメリットです。

もともと等価交換は、金利の高かったバブル時代によく利用されていました。 近年は低金利環境が続いていたため、等価交換のメリットは薄れていましたが、今後の金利上昇を見据えると、再び等価交換は注目されていくものと考えられます。

また、等価交換では借入金が発生しないことから、竣工後に金利が上がっても影響を受けないという点も安心材料です。

デベロッパーのノウハウを活用できる

等価交換は、デベロッパーのノウハウを活用できる点がメリットです。

大きな土地は建物規模も大きくなることから、その分、投資リスクが高まります。

プロであるデベロッパーが関与することで、煩雑な業務負担が軽減されるだけでなく、リスクを抑えながら高品質かつ高収益な建物を手に入れることができます。

まとめ

以上、等価交換について解説してきました。

等価交換は、自己資金がなくても土地活用を始められるという大きなメリットがある一方で、「権利が複雑化する」、「交換比率の決定で揉めやすい」など、見落としがちなデメリットも存在します。 等価交換を選択する際は、表面的なメリットだけにとらわれず、リスクも十分に理解したうえで、慎重に判断することが大切です。

土地活用のご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

この記事のライター・監修者

不動産鑑定士

竹内英二

不動産鑑定事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

土地活用と賃貸借の分野が得意。賃貸に関しては、貸主や借主からの相談を多く受けている。

竹内英二さんの記事一覧

CONTACT

まずは気軽にご相談ください

- 相続の悩みを聞いてほしい!

- 土地活用について

相談したい! - 事業継承について

相談したい!

お電話でのご相談・

お問い合わせ

受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)