生きているうちに、財産を特定の人に贈る生前贈与は、相続税の節税としてよく用いられる方法です。さらに、生前贈与を活用すれば、相続税だけでなく贈与税の節税や法定相続人以外の人に財産を渡せるなど、さまざまなメリットがあります。今回は、生前贈与のメリットから贈与税が発生するポイント、生前贈与が適しているケースなどを紹介します。

Point

- 生前贈与は、相続税や贈与税などの税金対策として有効な選択肢

- 課税方法やさまざまな特例を上手に活用することで、節税につながる

- 生前贈与は若いうちから行うと、相続税対策としてより有効と言える

-

目次

生前贈与で得られる5つのメリット

生きているうちに、財産を特定の人に贈る生前贈与は、相続税の節税としてよく用いられる方法です。さらに、生前贈与を活用すれば、相続税だけでなく贈与税の節税や法定相続人以外の人に財産を渡せるなど、さまざまなメリットがあります。

はじめに、生前贈与をすることで得られるメリットについて見ていきましょう。

相続税の節税につながる

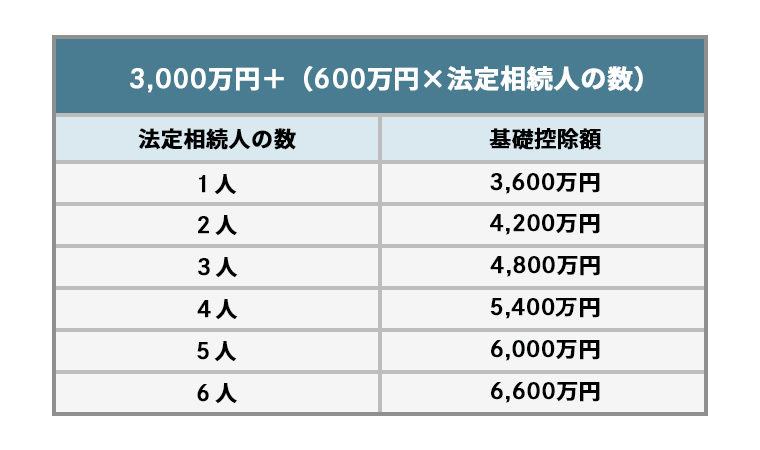

相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を取得したときに課される税金のことです。ただし、相続税は財産のすべてに課せられるわけではなく、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められる基礎控除額を、課税の対象から差し引くことができます。このとき、財産の総額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。

しかし、基礎控除額以上の財産がある場合には、相続税を支払うことになります。相続税を支払う可能性が高いことがあらかじめわかっているのであれば、生前贈与によって亡くなる時点での財産を減らしておくことで、相続税を節税できるのです。

贈与税の特例を活用できる

贈与税とは、個人から財産を譲り受けたときに課される税金のことです。贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の課税方法があり、またさまざまな特例も存在します。これらの仕組みや特例を正しく理解し、うまく活用することが「節税」につながります。

暦年課税とは

1年(1月1日から12月31日まで)に受け取った財産の合計から、基礎控除額110万円を引いた額に税金がかかる方法です。贈与額が年間合計で110万円までなら、税金はかかりません。長い期間をかけて110万円以下の贈与を繰り返すことで、贈与税と相続税の節税を実現できます。

相続時精算課税とは

贈与税の支払いを、相続が発生するまで先送りにする課税方法です。60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与は、2,500万円まで非課税になります。ただし、相続時精算課税を選ぶと、それ以降は「暦年課税」を選択することができません。なお、2,500万円を超えた分の贈与には、20%の贈与税がかかります。

覚えておきたい、贈与に関する特例

■贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用の不動産を贈与する場合、最高2,000万円まで配偶者控除が受けられる特例です。

■住宅取得等資金の非課税の特例

父母・祖父母などから住宅取得のためのお金を贈与された場合、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になる特例です。

■教育資金の一括贈与の特例

祖父母などから孫などへ教育資金を一括で贈与する場合、1,500万円までが非課税になる特例です。

以上のような特例を使えれば、贈与税の大幅な節税につながるでしょう。

贈与する相手を選べる

「長年介護をしてくれている長男の嫁に財産を遺したい」「財産の多くを長女に譲りたい」など、特定の人に財産を渡したいときにも生前贈与は有効です。相続の場合、遺産は法定相続人が規定の割合で分割されますが、生前贈与なら法定相続人以外にも財産を渡すことが可能です。

贈与のタイミングを自由に選べる

命に関わる相続はいつ起こるかわかりませんが、生前贈与なら財産を渡すタイミングを自由に選ぶことができます。子や孫の進学や結婚、住居の取得など、大きなお金が必要なタイミングで生前贈与を選択すれば、必要な人に必要なだけ財産を渡せるでしょう。

相続トラブルが回避しやすい

相続では、「誰がどの財産をもらうのか」という話から、トラブルに発展しやすい傾向にあります。土地や建物などの不動産は分割しにくいため、生前贈与をしておくことで相続トラブルの回避につながります。

税金が発生する?生前贈与の注意点

メリットが多い生前贈与ですが、贈与税や手数料などが発生する、注意すべきポイントもあります。以下では、生前贈与の注意点を6つ、ご説明します。

控除額・非課税枠を超える贈与

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の課税方法があると紹介しました。暦年課税には110万円の基礎控除、相続時精算課税には2,500万円の非課税枠がありますが、その控除額・非課税枠を超えた金額にはもちろん贈与税がかかります。節税したい場合は、控除や非課税枠内に贈与額を収める必要があるでしょう。

定期贈与

定期贈与とは、毎年同じ人に同じ金額渡すことが決まっている贈与のことです。たとえば、「2,000万円を毎年100万円ずつ、20年間にわたって口座に振り込む」と決めて贈与を行うと、それは定期贈与になります。

この場合、暦年課税の「1年間110万円までの贈与は非課税」の制度が適用されず、贈与額の合計である2,000万円に対して贈与税がかかります。税務署から生前贈与を定期贈与とみなされないようにするには、贈与契約書の作成が有効です。

贈与契約書を毎年作成すれば、「その都度贈与があった」という事実を証明できます。また、「毎年同じ額にするのを避ける」「贈与する時期をずらす」といった方法も検討しましょう。

相続発生前、3年以内での贈与

たとえ贈与として財産を受け取ったとしても、贈与者が3年以内に亡くなると、その間の贈与は無効とみなされます。相続税対策として生前贈与を行っていた場合、相続発生前の3年間で渡した贈与分は相続税の課税対象になるので注意が必要です。生前贈与は、贈与者が比較的若いうちから計画を立てて行うことが望ましいでしょう。

贈与税以外の税金・費用

不動産の贈与は、特例や控除を使えば大きな節税につながります。しかし、不動産を譲り受ける際は、登録免許税や不動産取得税、登記などの手数料などが必要です。これらの税金や手数料は免れることができないため、不動産の贈与を受ける場合はかかる費用を確保しておく必要があります。

生前贈与とみなされないケース

生前贈与では、財産を渡す人と受け取る人、双方の合意が必要です。たとえば、教育資金として子の銀行口座にお金を振り込んだとしても、子が口座の存在を知らなかったり、お金を自由に使えなかったりする場合は贈与とみなされません。

生前贈与が法的に認められるには、双方の合意と、受け取る側が財産を自由に使える状態の2点を満たす必要があります。

遺留分侵害額の請求

相続では、法定相続人が最低限取得できる財産である「遺留分(いりゅうぶん)」が存在します。遺留分侵害額の請求とは、自分にとって不利な相続が行われた場合に、法定相続人が遺留分を確保できる制度です。

多額の生前贈与を行った場合、贈与されなかった人は相続財産が大きく減ってしまうため、「権利を侵害された」として遺留分侵害額の請求をすることが可能です。具体的には、相続開始前の1年間に行われた生前贈与や、相続開始前10年以内の法定相続人に対する生前贈与などが挙げられます。

遺留分侵害額の請求でトラブルを招かないようにするには、「遺留分を侵害するほどの生前贈与を行わない」「生前贈与の際に法定相続人になり得る人の同意を得ておく」などの対策を講じておくのがよいでしょう。

生前贈与を選んだほうがよいケースとは?

最後に、「生前贈与に適しているケース」をご紹介します。

年齢が比較的若い

生前贈与で相続税対策をしたい場合、贈与額を毎年110万円以下にする必要があります。多額の財産を有する場合には、相続税対策に長い時間がかかるでしょう。また、相続発生からさかのぼって3年以内の贈与は相続税の課税対象となるため、歳を取ってからの生前贈与はあまりおすすめできません。そのため、若いうちから対策を講じる必要があるのです。

財産を渡したい人が多くいる

子や孫、兄弟など、財産を渡したい人が多くいる方は、生前贈与の活用がおすすめです。1人につき毎年110万円まで非課税で贈与できるので、相続税対策として役立てることができます。

収益がある不動産を贈与したい

賃貸マンションなどの収益がある不動産を所有している場合、収入分が財産として増え続けることが予想されるため、相続時には現状の想定より相続税が増える可能性があります。こうした不動産を生前贈与すると、贈与以降の不動産収入は贈与税・相続税の対象にはならないので、大きな節税効果が期待できます。

特定の人に財産を渡したい

「法定相続人以外に財産を渡したい」「お世話になった人に多めに財産を譲りたい」など、特定の人に財産を渡したいときは、生前贈与がよいでしょう。遺留分を請求されないように、関係者に同意を得ておくと安心です。

相手が必要なときに財産を譲りたい

人は、いつその命が尽きるかわかりません。遺産として残すのではなく、進学、結婚、出産など、相手がお金を必要としているときに財産を譲りたい場合は、生前贈与が便利です。

生前贈与は、財産管理における便利で有効な選択肢

生前贈与は、相続税対策やさまざまな特例を使った贈与税対策にも有効です。財産を譲りたい人にベストなタイミングで贈与できるなど、節税以外にも多くのメリットがあります。贈与税や手数料が発生するポイントを正しく押さえておけば、今後の財産管理において、便利で有効な選択肢になるでしょう。

相続対策に関してさらに詳しく知りたい方、自分にとってベストな生前贈与方法を聞きたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

CONTACT

まずは気軽にご相談ください

- 相続の悩みを聞いてほしい!

- 土地活用について

相談したい! - 事業継承について

相談したい!

お電話でのご相談・

お問い合わせ

受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)