任意後見制度は、判断能力が低下する前にあらかじめ「意思決定してくれる人」を選任する制度です。あまり聞き慣れない制度のため、「難しそう」「面倒くさそう」などと感じる方もいるでしょう。しかし、判断能力が低下してからでは遅すぎます。必要な手続きが滞ったり、どのように対処すべきかわからなかったりと、自分のまわりの人を困らせてしまうかもしれないからです。この記事では、任意後見制度の仕組みや手続きについて解説します。

Point

- 判断能力が低下する前に、「信頼できる人」を任意後見人に選任できる

- 契約の範囲内で代理対応は可能だが、本人が行った契約を取り消すことはできない

- 任意後見監督人がチェックしてくれるため、悪用されるリスクを軽減できる

-

目次

任意後見制度の仕組みを解説

まずは、任意後見制度(にんいこうけんせいど)の基本的な仕組みやほかの制度との違いなどを見ていきましょう。

任意後見制度とは

任意後見制度は、自分の判断能力がしっかりしているタイミングで、「将来的に判断能力が低下した際の支援者」をあらかじめ決めておく制度です。誰しも認知症になったり、突然の事故による後遺症などで判断能力が低下したりする可能性があります。任意後見人(にんいこうけんにん)を選任しておけば、施設への入所、財産の管理、治療方針の決定など、さまざまな判断を自分に代わってしてもらえます。

任意後見制度を活用すれば、自分の希望をあらかじめ伝えている人に判断を委任できるため、判断能力が低下していても自分らしく生きることができ、また周囲への負担も軽減できるでしょう。任意後見制度は、あくまで判断能力が低下した場合に効力が発動されるものなので、ずっと元気であれば「制度を使わないまま」というケースももちろんあります。

任意後見人や任意後見監督人って何なの?

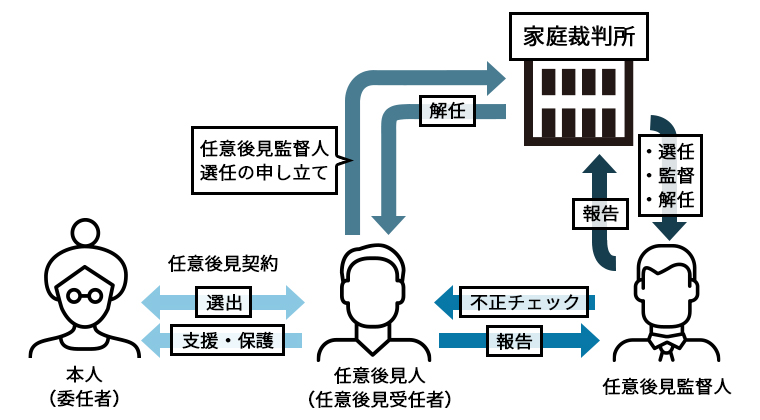

任意後見制度には、本人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人という言葉が登場します。

「任意後見受任者(にんいこうけんじゅにんしゃ)」は、本人から選ばれた、本人を支援・保護する予定の人のこと。「任意後見人」は、任意後見が開始された後の任意後見受任者を指します。任意後見受任者は、本人が信頼する人であれば基本的には誰でも選任可能です。実子、親戚、友人などもケースもあれば、法人のケースもあります。

「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」は、任意後見受任者がしっかり務めを果たしているのかをチェックする人です。

不正をチェックする立場なので、配偶者や親戚など、本人や任意受任者にとって身近な人はなれません。一般的には、弁護士や司法書士が選任されます。

法定後見制度との違い

判断能力が低下した人を支援する制度全般を「成年後見制度」と言い、成年後見制度のなかに任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度はこれまで解説したように、判断能力が低下する前に本人が支援者を選任する制度です。反対に法定後見制度は、本人の判断能力が低下した後に本人や家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任する制度です。 また、各後見人の権限が違うのも特徴です。任意後見制度では、任意後見契約の範囲内で代理対応することが可能なものの、本人が行った契約を取り消すことはできません。

一方の法定後見制度では、一定の範囲内で代理したり、本人が勝手に締結した契約を取り消したりすることができます。

任意後見制度のメリットとデメリット

続いては、任意後見制度のメリットとデメリットについてご紹介します。

任意後見制度の5つのメリット

本人の意思で任意後見人を選べる

任意後見制度では、本人の判断能力がしっかりあるときに、信頼できる人を任意後見受任者に選べるというメリットがあります。

自分に関わることを決定してもらうため、自分の希望や気持ちについて理解してくれている人、普段から仲が良く信頼している人にお願いできるなら安心でしょう。

契約内容を登記するため任意後見人の地位が明確

いくら本人から希望を聞いているからといっても、任意後見契約がなければ社会的には認められません。

任意後見制度では任意後見契約の内容を登記するため、任意後見人の地位が明確になります。

代理権の範囲を自由に決められる

任意後見制度では、任意後見契約の内容に沿って、任意後見人が代理権を行使します。 たとえば、財産運用の方針や方法を明記しておけば、任意後見人はそれをもとに財産の運用をすることが可能です。

任意後見制度を活用するにあたっては、本人が「してもらいたいこと」を細かく明記しておくのがよいでしょう。

任意後見人の報酬を決められる

任意後見契約に沿って代理してくれる任意後見人に対して、報酬を支払うことも可能です。

委任する本人と任意後見受任者とで、報酬についても自由に決められます。任意後見人になるのが家族なら無報酬にすることもありますし、家族であっても「毎月●万円を報酬として支給する」などと決めたりするケースはあります。

任意後見監督人がいるので安心

任意後見制度では、必ず任意後見監督人が選任されます。

任意後見人が不正をしたり、権限を濫用していたりしていないかチェックしてくれるため、悪用されるリスクを軽減できるでしょう。

任意後見制度の4つのデメリット

本人が行った契約は取り消せない

任意後見制度は、任意後見契約に沿って本人の代理をするだけです。 そのため、判断能力が下がっているときに、仮に悪質な業者が本人に契約させてしまっていたとしても、その契約を任意後見人が取り消すことはできません。

資産管理などで迅速な対応ができない

任意後見契約に資産管理の具体的な方法や権限の範囲を細かく明記していない場合、任意後見人が迅速に対応できないケースがあります。 また、資産管理は本人にもっとも影響が及ぶ領域ため、任意後見人のアクションに対して任意後見監督人が否定的な判断を下す可能性もあるでしょう。

死後事務手続きは範囲外

任意後見契約に、本人の死後、相続人などに財産を引き渡してほしい旨などを記載しておけば、ある程度の手続きは任意後見人にお願いできます。 しかし、葬儀や埋葬、役場などへの事務手続きは任意後見契約の範囲外です。 死後の手続きを含めて任意後見人に依頼したい場合は、「死後事務委任契約」を締結しておきましょう。

任意後見監督人へ報酬を支払わなければならない

任意後見監督人には報酬(相場は月額3万円~6万円程度)を支払う必要があります。

法定後見制度では、後見監督人(法定後見監督人)の選任は必要に応じて家庭裁判所が判断しますが、任意後見制度では、後見監督人(任意後見監督人)の選任が必須です。 そのための経費がかかる点はデメリットでしょう。

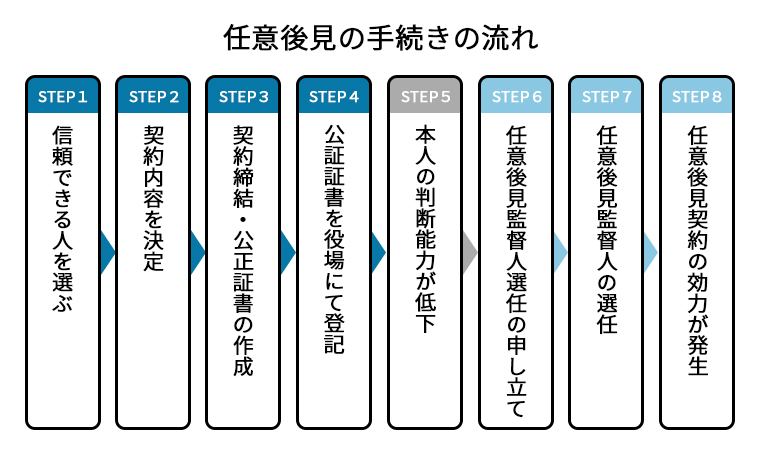

任意後見制度の手続きの流れ

任意後見制度を活用する際の手続きについて、順を追ってご説明します。

任意後見受任者を選ぶ

任意後見制度を活用するには、支援者となる任意後見受任者を決めなければなりません。 とくに資格は必要としないため、心から信頼できる人を選んでください。

任意後見受任者は、1人でも複数人でも選任可能です。

何を任せるのか任意後見契約の内容を考える

銀行預金の管理や公共料金の支払い、任意後見人の報酬、高齢者施設への入所手続きなど、任意後見人に自分の代わりに対応してもらいたい内容を考えます。詳しい内容を決める際は、任意後見受任者と一緒に話し合いましょう。

先ほど触れた「死後事務委任契約」のように、任意後見契約と一緒に組み合わせたほうが、任意後見人にとって手続きしやすくなるケースもあります。弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら考えていくと安心です。

任意後見契約を締結する

任意後見制度の基本的な仕組みは、本人が任意後見受任者と任意後見契約を結ぶところから始まります。

本人に十分な判断能力があるときに、公証役場において「公正証書」の形で任意後見契約を作り、登記しておきましょう。

家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行う

本人の判断能力が低下した場合に、本人または任意後見受任者が、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てを行います。

任意後見が開始される

家庭裁判所の審判によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。

以降、任意後見人は任意後見契約にもとづいて、本人を支援していきます。

任意後見制度は「万が一」に備えた便利な方法

任意後見制度には、メリットもデメリットも存在します。しかし、メリットとデメリットを正しく理解し、デメリットをカバーできるように任意後見契約を作成すれば、万が一のことがあっても安心でしょう。任意後見制度活用には、任意後見契約の作成や申請などさまざまな手続きが必要になります。書類に不備があっては意味がないので、弁護士や司法書士に相談しながら手続きを進めるのがおすすめです。

任意後見制度の概要や手続きについてより詳しく知りたい方は、下記ページよりお気軽にお問い合わせください。

CONTACT

まずは気軽にご相談ください

- 相続の悩みを聞いてほしい!

- 土地活用について

相談したい! - 事業継承について

相談したい!

お電話でのご相談・

お問い合わせ

受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)