2024年の住宅着工戸数が公表 ~新設着工戸数の見方と2025年の見通し~

国土交通省から、2024年(令和6年)の住宅着工統計が公表されました。 新設住宅の着工戸数は、今後の住宅政策の基礎資料となるだけでなく、不動産市場や経済動向にも大きな影響を与える指標となっています。 本記事では2024年の着工実績の見方と2025年の見通しについて、わかりやすく解説します。

Point

- 新設住宅着工戸数とは、国土交通省が毎月集計・公表している統計のこと

- 新設住宅の供給が減少した一方で、中古住宅の成約は増加している

- 統計を見る際には、長期的な推移もあわせて確認することが大切

-

目次

新設住宅着工戸数とは?

新設住宅着工戸数とは、国土交通省が「建築動態統計調査」の中で毎月集計・公表している統計のことです。 新設住宅の着工戸数を「利用関係別」「建築工法別」「地域別」などに分類して把握することができ、景気動向指数の先行指数としても採用されています。

なお、ここで言う「新設」とは、新築だけでなく、増築や改築によって新たに住宅戸数が増える工事も含まれます。

土地活用に関して|詳しくはこちら >

新設住宅着工戸数は、利用関係別に以下の4つのタイプに分類され、それぞれの特徴に応じたデータが公表されています。

- 持家(もちいえ)

建築主が自分で居住する目的で建築するものをいい、注文住宅を指します。 - 貸家(かしや)

建築主が賃貸する目的で建築するものをいい、アパート、マンションなどを指します。 - 給与住宅

会社、官公署、学校などが社員、職員、教員などを居住させる目的で建築するもので、寮や社宅のことをいいます。 なお、給与住宅は全体の着工戸数に占める割合が0.8%と極めて低く、住宅市場や景気動向に与える影響も少ないため、本記事では集計結果および解説を割愛します。 - 分譲住宅

建売又は分譲の目的で建築するものです。 分譲住宅には、一戸建住宅とマンションがあり、それぞれの統計も公表しています。

2024年の新設住宅着工戸数は、2年連続で減少

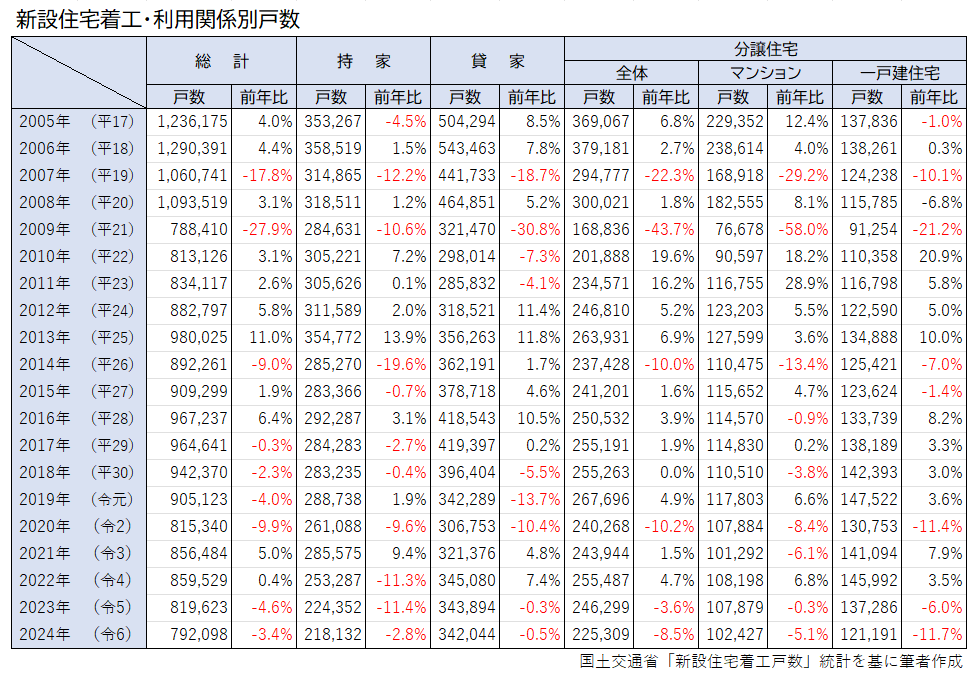

2024年(令和6年)の新設住宅着工戸数実績は、以下の通りです。

出典:国土交通省 「令和6年度 住宅経済関連データ 〈住宅建設の動向〉」の情報を基に、編集部が作成

▼総戸数

- 令和6年の新設住宅着工戸数は、792,098戸

- 前年比では3.4%減となり、2年連続の減少

▼利用関係別の内訳

- 持家(注文住宅)

218,132戸(前年比2.8%減、3年連続の減少) - 貸家(賃貸住宅)

342,044戸(前年比0.5%減、2年連続の減少) - 分譲住宅

225,309戸(前年比 8.5%減、2年連続の減少)

内、分譲マンション 102,427戸(前年比5.1%減、2年連続の減少)

内、一戸建住宅(建売住宅) 121,191戸(前年比11.7%減、2年連続の減少)

2024年は、総戸数、利用関係別の着工戸数が全て減少しました。

新設住宅着工戸数の減少要因とは?

新設住宅着工戸数が減少した要因には、ここ数年の特徴的な要因(短期的要因)と、日本が抱える社会構造的な問題(長期トレンド)があります。

短期的な要因

まず、直近数年に見られる特徴的な動きとして、住宅価格の高騰が挙げられます。

地価の指標である公示価格については、地方も含め住宅地の価格が2022年から2025年まで4年連続で上昇しており、さらに多くの地域で上昇幅が拡大しています。 特に都市部を中心に人気の高い住宅地や、大型の企業進出があるエリア、観光地などで地価が大幅に上昇しています。

加えて、建物価格も、2020年頃から建築材料の急激な価格上昇や、建築業界における人手不足、さらに働きかた改革による人件費のアップにより急騰しています。

このように、ともに上昇している土地と建物の価格が分譲住宅の販売価格に反映され、一部の地域では新築住宅を控える動きが見られました。

しかしながら、住宅取得への意欲そのものは依然として高く、新設住宅の供給が減少した一方で、中古住宅の成約は増加しています。 東日本不動産流通機構によると、2024年の首都圏の中古マンションの成約件数は37,222件(前年比3.4%増)と2年連続で増加し、中古一戸建住宅の成約件数も14,182件(前年比10.2%増)と、3年ぶりに前年を上回りました。 新築分譲住宅の価格高騰を背景に、価格が抑えられ、より広さを確保しやすい中古住宅への需要が高まったことが理由と考えられます。

加えて、都市部を中心に住宅用地、マンション用地の不足が深刻化しており、新設住宅の供給を抑制する一因となっています。

なお、金利の上昇も注目されるポイントですが、その影響は他の要因に比べると低いと考えられます。 金利が上昇局面にあるとは言え、返済額の増加は給与収入の伸びでカバーできる水準にとどまっています。 さらに近年は、ペアローンの利用や、超長期住宅ローンといった返済負担を抑える手段も増えており、住宅の購入意欲に大きなマイナスの影響を及ぼす要因には至っていません。

長期的な要因

一方で、新設住宅着工戸数が長期的に減少傾向にある要因としては、日本の人口減少が挙げられます。

日本の総人口は2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じ、2025年4月1日現在、1億2,340万人と468万人も減少しました。 今後も人口減少はさらに進み、国の推計では2070年には総人口が9,000万人を下回り、8,700万人にまで減少すると予測されています。

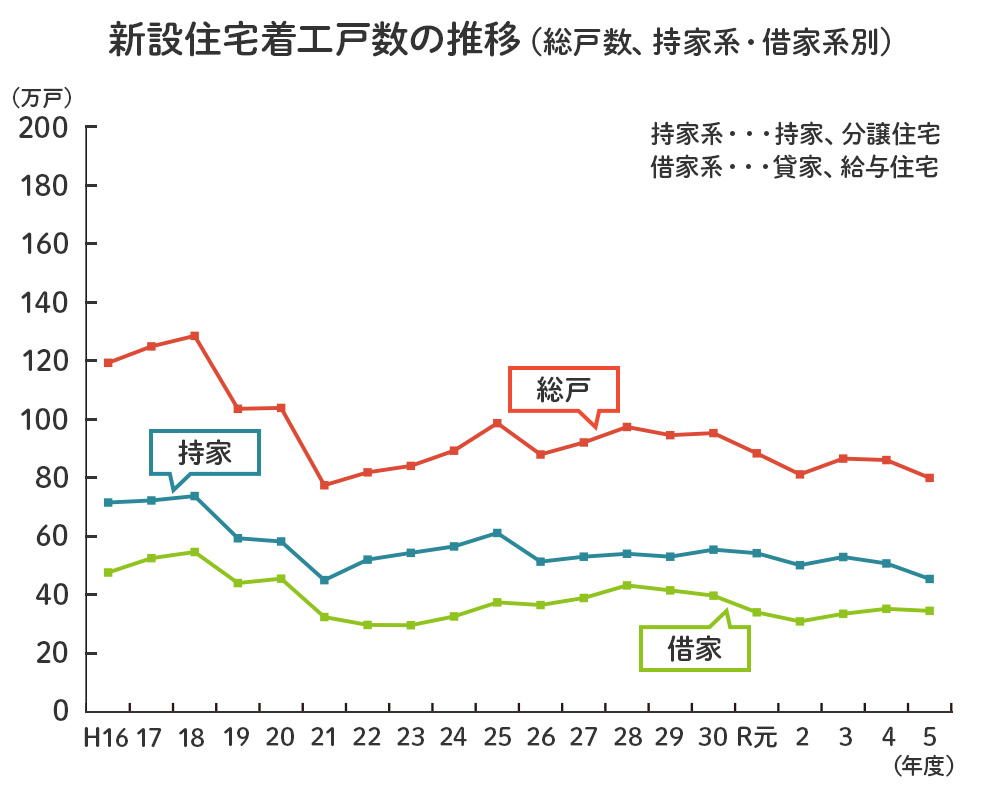

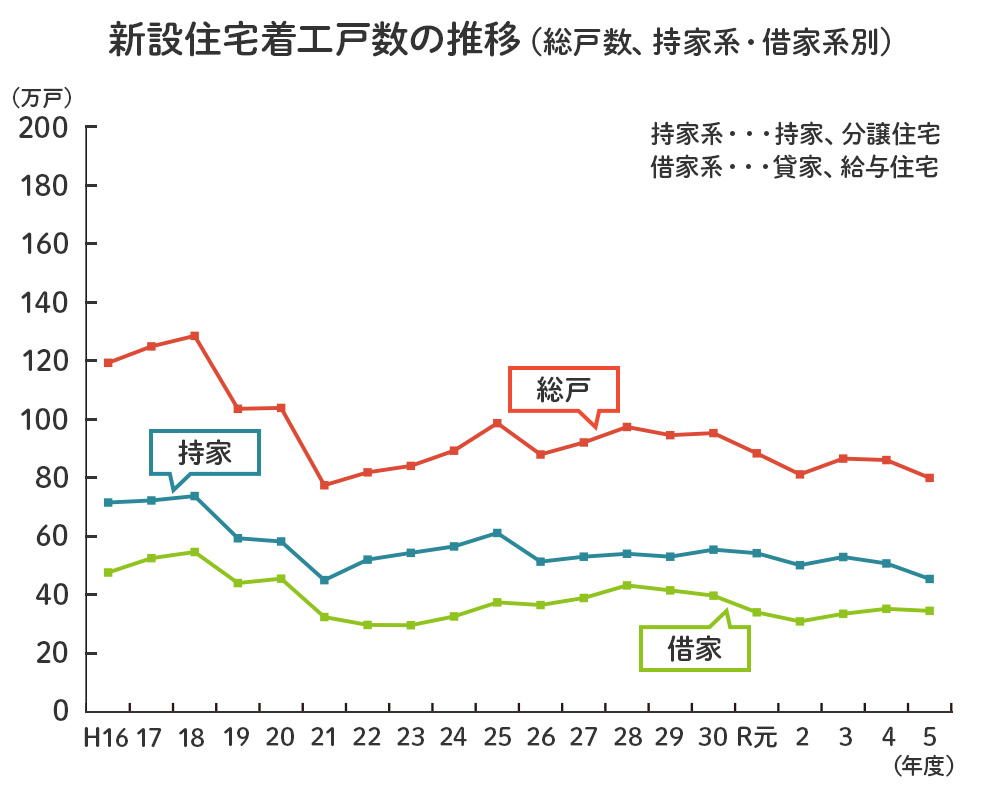

人口が減れば住宅の需要そのものも縮小します。 下図からも分かるように、長期的な統計データを見ても、新設住宅着工戸数は年々減少傾向にあり、今後もこの傾向は続くと見られています。

さらに世帯数も、新設住宅着工戸数に影響します。 現在は核家族化や単身世帯の増加により世帯数は増加していますが、これも2030年をピークに減少に転じると予測されています。

このように、人口・世帯数の減少という構造的な問題が進行している限り、どれほど一時的な増加があったとしても、新設住宅の着工戸数は中長期的に見れば減少し続けていくと予想されます。

新設住宅着工戸数・見方の注意点

住宅市場の動向を把握する上で重要な指標となる「新築住宅着工戸数」ですが、その統計データをより正確に把握するためには、以下のポイントに注意することも大切です。

新設住宅着工統計には「年」と「年度」の2つがある

一般にはあまり知られていませんが、新設住宅着工戸数の統計には、「年」と「年度」の2種類の統計があり、どちらも国土交通省から住宅着工統計として毎年公表されています。

「年統計」とは、1月から12月までの実績、「年度統計」は4月から翌年3月までの実績のことで、集計期間が3カ月ずれています。 そのため、統計を見る際に、混乱を生じてしまうケースがあります。

以下の、2021年から2023年までの新設住宅着工戸数の「年統計」と「年度統計」を比べてみると、結果に差があることが分かります。

- 「2021年」の概要

新設住宅着工戸数は856,484戸。

前年比5.0%増加。

5年ぶりの増加。 - 「2021年度」の概要

新設住宅着工戸数は865,909戸。

前年度比6.6%増加。

3年ぶりの増加。 - 「2022年」の概要

新設住宅着工戸数は859,259戸。

前年比0.4%増加。

2年連続の増加。 - 「2022年度」の概要

新設住宅着工戸数は860,828戸。

前年度比0.6%減少。

昨年の増加から再び減少。 - 「2023年」の概要

新設住宅着工戸数は819,623戸。

前年比4.6%減少。

3年ぶりの減少。 - 「2023年度」の概要

新設住宅着工戸数は800,176戸。

前年度比7.0%減少。

2年連続の減少。

たとえば2022年を見ると、「前年比」は0.4%増加しているのに対し、「前年度比」は0.6%の減少と、増減が逆になるケースもあります。 これはどちらかが誤っているというわけではなく、集計期間の違いにより、正しくても結果が変わるということです。

どちらも正しい統計ですが、報道などで住宅着工統計が公表されたときに、「年」「年度」のどちらのデータかを必ず確認するようにしましょう。 また、統計を見る際には、一時点の数値だけではなく、長期的な推移もあわせて確認することが大切です。

地域的な差が大きい

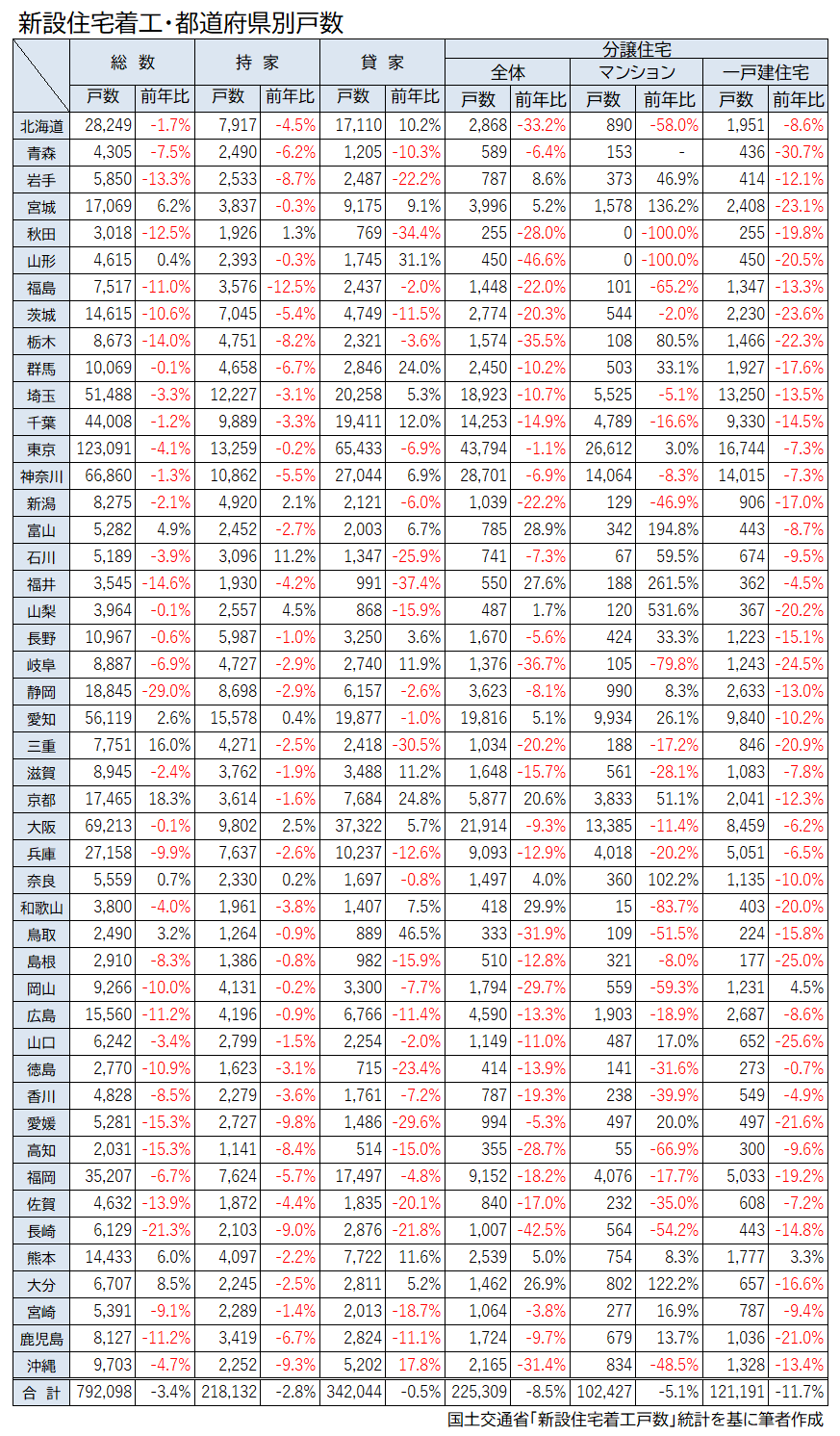

住宅着工統計では、都道府県別の実績も調査・公表しています。 都道府県ごとに住宅着工戸数や利用関係別(持家、貸家、分譲など)の増減率には大きな差があり、その要因を把握することで、中長期的な住宅市場の予測にも役立ちます。

一般的に人口減少率が高い県ほど減少率も高くなりますが、都市再開発、インバウンド需要、企業進出・撤退などの地域的な事情によっても着工数は増減するため、それぞれの都道府県の住宅市場における利用関係別の受給状況についても分析することが大切です。

2025年の見通しは?

2025年の住宅着工については、1月と2月の統計が以下の通り公表されています(2025年4月20日現在)。

▼2025年1月の実績

- 新設住宅着工戸数:56,134戸

(前年同月比▲4.6%、9ヶ月年連続の減少) - <利用関係別内訳>

①持家:13,525戸(▲8.6%)

※4ヶ月ぶりの減少 - ②貸家:24,387戸(▲1.2%)

※先月の増加から再減少 - ③分譲住宅:17,899戸(▲6.0%)

※9ヶ月連続の減少

内、分譲マンション:9,051戸(+0.3%)

※先月の減少から再びの上昇

内、一戸建て住宅(建売住宅):8,715戸(▲11.7%)

※27ヶ月連続の減少

▼2025年2月の実績

- 新設住宅着工戸数は60,583戸

(前年同月比+2.4%、10ヶ月ぶりの増加) - <利用関係別内訳>

①持家:16,272戸(▲0.2%)

※2ヶ月連続の減少 - ②貸家:25,744戸(+3.2%)

※先月の減少から再びの増加 - ③分譲住宅:18,213戸(+5.1%)

※10ヶ月ぶりの増加

内、分譲マンション:8,422戸(+12.5%)

※2ヶ月連続の増加

内、一戸建て住宅(建売住宅):9,628戸(▲0.8%)

※28ヶ月連続の減少

1月・2月の累計では、2024年同月と比較して微減(1.1%減少)ですが、一戸建住宅(建売住宅)は、28カ月連続で減少しています。

2025年も以下の要因により、新設住宅着工数は引き続き減少が見込まれます。

- 地価と建築費の上昇が継続

- 2025年4月からの法改正による影響

建築基準法および建築物省エネ法の施行により、省エネ基準適合がすべての建築物に義務化

申請業務の煩雑化や、工期の長期化により、建築コストの増加が予想される - 住宅用地・マンション用地の供給不足

これらの状況を踏まえると、全体的な新設住宅着工も2024年に引き続き減少することが予測されます。 2月までの実績と同様の水準が続いた場合、2025年の新設住宅着工戸数は、2024年を下回り、78万戸程度になると予測しています。

住宅取得や不動産投資においても、新設住宅着工の動向に関心を持つことは、将来の資産形成の視点からも重要になるでしょう。

不動産の取得や不動産投資をお考えの方は、下記よりお気軽にご相談ください。

この記事のライター・監修者

ファイナンシャルプランナー・終活アドバイザー・不動産コンサルタント

橋本 秋人

1961年東京都出身。早稲田大学商学部卒業後、住宅メーカーに入社。

30年以上、顧客の相続対策や資産運用として賃貸住宅建築などによる不動産活用を担当、その後独立。

現在は、FPオフィス ノーサイド代表としてライフプラン・住宅取得・不動産活用・相続・終活などを中心に相談、コンサルティング、セミナー、執筆などを行っている。また、自らも在職中より投資物件購入や土地購入新築など不動産投資を始め、早期退職を実現した元サラリーマン大家でもある。

橋本 秋人さんの記事一覧

CONTACT

まずは気軽にご相談ください

- 相続の悩みを聞いてほしい!

- 土地活用について

相談したい! - 事業継承について

相談したい!

お電話でのご相談・

お問い合わせ

受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)