終活とは?始めておきたい6つのテーマと具体的な対策を解説!

近年は、「終活」という言葉が広く認知されてきました。 終活は“人生の終わりに向けた準備”のことであり、同じ読み方である就活とは異なってゴールが明確ではありません。 終活は自分で行うべきことを考え、自分で始まりも終わりも決める必要がありますが、 一般的に行われる終活とは、どのようなテーマがあるのでしょうか。 この記事では「終活」について解説します。

Point

- 終活とは、人生の終わりに向けた準備のことである

- 終活を行うと、死後に発生するトラブルを未然に防ぐことができる

- 終活の具体的な内容は、人によって異なる

-

目次

終活とは?

終活とは、人生の終わりに備え、最期に向けた準備をすることです。

どのような最期を迎えたいかは人それぞれなので、終活によりとくにやらなければいけないことが決まっているわけではありませんが、主に「これをしておかないと家族や友人が困るであろう」ということを想定し、準備しておく活動の全般が“終活”と呼ばれることが多いです。

終活を行うメリット

終活を行うメリットについて、解説します。

死後に発生するトラブルを未然に防げる

終活は、自分が死んだ後に発生するトラブルを未然に防げる点がメリットです。

たとえば、お墓を引き継ぐ人が明確に決まっていない場合、揉めそうであれば生前中にお墓を引き継ぐ人を指定しておくことも終活の一つになります。お墓を引き継ぐ人が決まっていれば、遺族が位牌や仏壇等を誰が承継するかスムーズに決めることができます。

自分の死に対する不安を解消できる

終活を行うことで、自分のためにも大きなメリットがあります。

自分が死んだ後に生じ得る問題を未然に防ぐことで、自分の死に対する不安を解消できるためです。

たとえば、死亡したときに連絡して欲しい人をまとめておくことや、死後にペットの世話をする人を決めておくことで、不安を和らげることができます。

終活の主なテーマと具体的な活動内容

この章では、よくある終活のテーマと具体的な活動内容を紹介します。

相続対策の終活

相続対策の終活としては、節税対策と分割対策、納税対策の3つが挙げられます。

節税対策とは、相続税を減額するための対策のことです。

たとえば、生前贈与を行って資産を減らしたり、アパート経営を行って財産の評価額を下げたりすることが節税対策に当たります。

分割対策とは、遺産の分け方を相続人同士で揉めることを防止する対策のことです。

たとえば、遺言書を残したり、遺産を分けやすい形にしたりすることが分割対策になります。

納税対策とは、相続人に納税資金を確保させる対策のことです。

たとえば、納税資金確保のために現金を生前贈与することや、収益物件の建物を子に生前贈与し、子が家賃収入を得て納税資金を貯められる環境を作ること等が納税対策になります。

アパートやマンション経営の終活

すでにアパートやマンション経営を行っている方は、アパート経営の終活もあります。

アパート経営の終活とは、事前にアパートやマンション経営を引き継ぐ人を決めておき、その人に対してアパートやマンション経営のノウハウを引き継ぐことです。 物件の問題点や管理会社の担当者の連絡先などを共有し、アパートやマンション経営をスムーズに引き継げるようにしておきます。

デジタル遺産の終活

近年、必要性が高まっているのは、デジタル遺産の終活です。

デジタル遺産とは、被相続人(故人)がデジタル形式で保管していた電子データやSNSのアカウントなどを総称した造語になります。

デジタル遺産に関しては、遺族がIDやパスワードが分からないというトラブルが最も多いです。 デジタル遺産は、その多くがIDとパスワードで管理されていることから、相続人がIDとパスワードを分からないと、デジタルデータにアクセスできなくなってしまいます。デジタルデータにアクセスできないと、遺族が解約手続きなどをすることができません。

そこで、デジタル遺産に関する終活については、まずはIDやパスワードをノートや手帳に残しておくことが大切です。 データでパスワードなどを残してしまうと、相続人がそもそもパソコンにログインできないという問題が生じるため、紙などのアナログ形式で残しておくことをおすすめします。

また、消せるデータは削除しておくということも有効です。

残しておきたいデータは、クラウド上に保管して、家族と共有できるようにしておくことが望ましいです。 たとえば、遺影に使ってもらいたいデジタル写真があれば、それをクラウド上に保管しておくことも一つの終活です。

お墓の終活

終活では、墓じまいが行われることもよくあります。

墓じまいとは、お墓に納められている遺骨を取り出し、墓石を処分するなどをして墓所を整理し、墓地区画を霊園などに返却する行為のことです。

墓じまいは、お墓を相続した人である祭祀(さいし)承継者が行います。 自分が死んだ後に先祖の墓を守る人がいない場合には、生前中に墓じまいを行っておくことが望ましいといえます。

墓じまいを行うには、まず、お墓に納められている遺骨を取り出すことが必要です。

遺骨の取り出し方には、主に「遺骨を新たにほかの墓地や納骨堂に納める方法」や「遺骨を手元に置いて供養する方法」、「散骨する方法」の3つがあります。

遺骨を取り出すには、墓地や霊園が定める一定の手続きに則ることが必要です。 遺骨を取り出した後は、墓石を撤去し、墓所区画を更地にして墓地や霊園に返還します。

ペットの終活

高齢者がペットを飼っている場合、ペットの終活もあります。

具体的には、ペットの世話を引き継いでもらう人を決めておくことが、ペットの終活で重要な部分です。

相続財産としては、ペットは“動産”に分類されるため、ペットの世話を引き継ぐには、ペットの動産としての所有権を譲渡することになります。 ペットの世話役で揉めそうな場合には、確実にペットの所有権を引き継げる方法を選択することが望ましいです。

ペットの所有権を確実に引き継ぐ方法としては、死因贈与と遺贈のいずれかの方法があります。

死因贈与は、贈与者(財産を渡す人)と受贈者(財産をもらう人)との間で合意(契約)がなされる上で成立する贈与のことです。 贈与者が死亡したときに効力が発生することが特徴となります。

遺贈とは、遺言によって所有権を引き継がせる方法のことです。 遺言は、被相続人による一方的な意思表示であり、死因贈与のように受贈者との合意がなくても行えることが特徴となります。

認知症への備えの終活

認知症への備えも終活の一つです。

本人が認知症になってしまうと、契約行為ができなくなるため、たとえばアパート経営を行っている人であれば、賃貸借契約や売買契約を締結することができなくなります。

認知症の備えに関しては、認知症になる前に任意後見契約を締結しておくことが一つの対策です。 任意後見制度とは、認知症になる前に任意後見契約を締結することで代理人を指定することができる制度です。 認知症対策には、任意後見制度以外にも家族信託などの対策方法があるため、自分たちに適した対策方法を選択することが望ましいといえます。

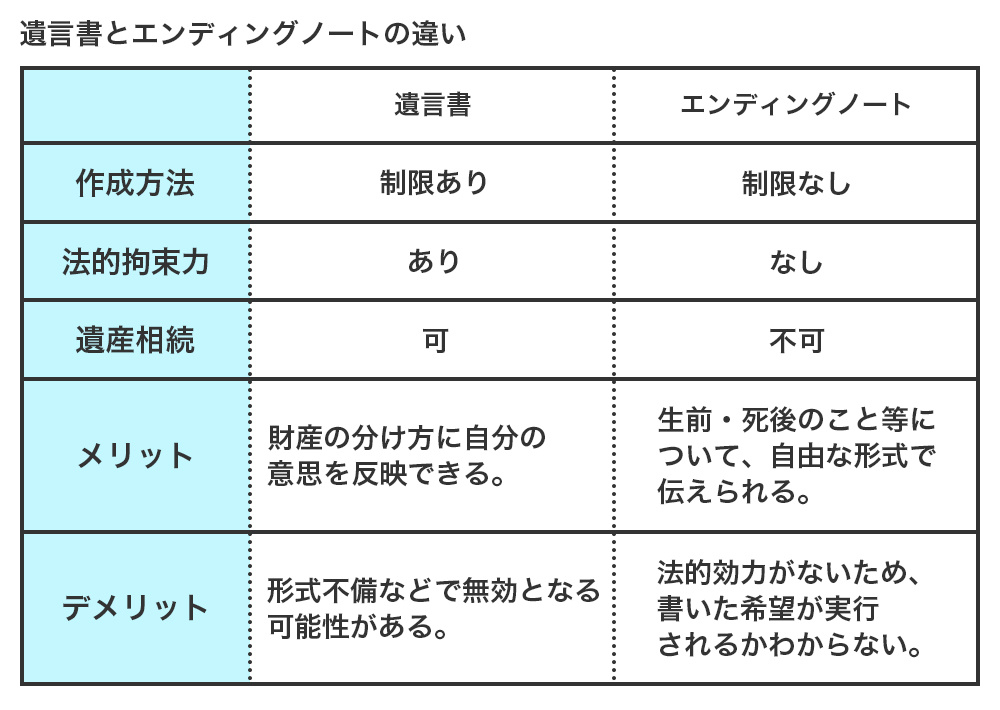

遺言書とエンディングノートとの違い

遺言書とは、被相続人(故人)の生前の意思で遺産の分割方法などを指定することができる法的な書面のことです。 エンディングノートとは、自身に何かあった時に備えて、自分に関する様々な情報を書き留めておくノート(メモ書き)を指します。

遺言書には法的な拘束力があり書面にも形式要件がありますが、エンディングノートには法的な拘束力はなく書面には形式要件もない点が相違点です。

自分の意思を確実に実行してもらいたい場合には、遺言書を残すことが望ましいといえます。 一方で、死後のことは相続人たちの自由に任せたいという意思はありつつ、思いやメッセージは残しておきたい場合には、エンディングノートを選択するという考え方もあります。

まとめ

以上、終活について解説してきました。

終活とは、人生の終わりに備えて準備をすることです。

終活には、「死後に発生するトラブルを未然に防げる」や「自分の死に対する不安を解消できる」といったメリットがあり、終活の具体的な活動内容は、人によって異なることが通常なので、自分に合った終活のテーマを見つけ、対応していただければと思います。

これから終活を検討される方、資産承継や土地活用などを検討されている方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

この記事のライター・監修者

不動産鑑定士

竹内英二

不動産鑑定事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

土地活用と賃貸借の分野が得意。賃貸に関しては、貸主や借主からの相談を多く受けている。

竹内英二さんの記事一覧

CONTACT

まずは気軽にご相談ください

- 相続の悩みを聞いてほしい!

- 土地活用について

相談したい! - 事業継承について

相談したい!

お電話でのご相談・

お問い合わせ

受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)