「所有する旧耐震基準のアパートが、地震で倒壊したらどうしよう……」。 そういった不安を抱いている不動産所有者は、少なからずいるのではないでしょうか? 地震対策を怠って耐震性に不備があるアパートが倒壊した場合、大家が賠償責任を問われるケースもあるので注意が必要です。 この記事では、旧耐震基準と新耐震基準の違いを解説し、賃貸アパートが被災した場合のオーナーの責任範囲や、耐震診断の概要についてわかりやすく説明します。

Point

- アパートが倒壊した場合、耐震性に問題があれば大家に賠償責任が発生する可能性がある

- 旧耐震基準で建てられ、3階建て以上かつ1,000㎡以上の賃貸住宅は、耐震診断の必要性を自治体に確認する

- 耐震診断が義務ではない建物でも、耐用年数や構造・形状によっては実施が推奨される

-

目次

旧耐震基準とは

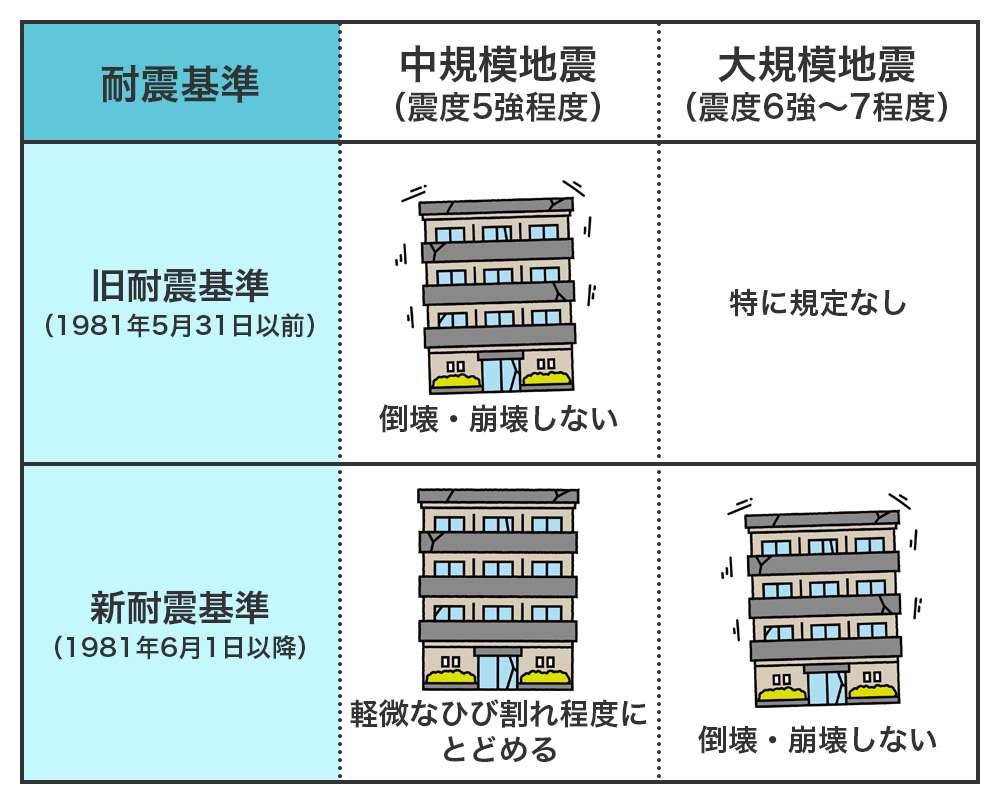

建物の耐震性には「旧耐震基準」と「新耐震基準」に分けられます。

旧耐震基準とは、一般的に1981年5月31日以前に建築確認※を受けた建物に適用されており「震度5強程度の地震に耐えうる設計」が基準となっています。

一方、新耐震基準は、1981年6月1日以降に建築確認を通過した建物に適用され「数十年に一度発生する震度5強程度の地震に対してほとんど損傷がない」「数百年に一度発生する震度6強~7程度の非常に強い地震に対して建物が倒壊しない」といった高い耐震性が求められています。

※建築物を建てる前に、その計画が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているかどうかを確認する手続き

地震大国である日本では、大きな地震が発生するたびに人々の建物に対する耐震性への関心が高まります。

これらは特に重要な基準であり、投資をしている(もしくは、これから検討する)際には少なくとも「新耐震基準」を満たしていることが望ましいとされています。

旧耐震アパートの問題点

旧耐震アパートの問題点には、主に耐震性の不足が挙げられます。 1981年以前の基準では、震度5強の地震に耐えられる設計が求められていましたが、それ以上の強い地震に対しては十分な耐震性を確保できていません。 特に直下型地震や大規模な地震が発生した場合、建物の倒壊リスクが高まり、賃貸オーナーが責任を問われる可能性もあります。

そのため、オーナーは耐震診断を実施し、必要に応じて補強工事を行うことが非常に大切です。

スターツグループの災害対策「免震」について|詳しくはこちら >

アパートの安心度をチェック!耐震診断の基礎知識

建物には、「建築基準法」および「建築基準法施行令」によって耐震基準が定められています。したがって、この耐震基準をクリアしていない建物を建築することはできません。耐震基準はこれまで、何度か見直しが行われてきました。そのため、築年数が古い建物の場合は現在運用されている耐震基準を満たしていないケースもあります。

耐震性のない建物のリスクが表面化したのは、1995年1月に発生した阪神・淡路大震災でした。この地震で倒壊した建物の多くが旧耐震基準で建てられており、かつ耐震改修が行われていなかったのです。この震災をきっかけに、建物の耐震性が注目されるようになっていきます。そしてのちに「耐震改修促進法」が制定され、2013年には一部の例外を除いて「耐震診断」の実施が義務化されることになりました。

耐震診断とは

耐震診断とは、旧耐震基準で設計された建築物の耐震性に問題がないかを、新耐震基準にのっとって確認する作業です。以下、耐震診断によって耐震性能の見直しを行う必要が認められる賃貸住宅(共同住宅)の例をご紹介します。以下に該当する場合は、所管する自治体に確認しましょう。

- 1981年5月31日までに建築確認(旧耐震基準)を受けて建てられた物件

- 3階以上かつ1,000㎡以上の物件

※老人ホームなどの場合は、上記とは階数や面積要件などが異なります

アパートを賃貸する際は、借り主に重要事項説明を行う必要があります。このとき、旧耐震基準で建てられている集合住宅の場合は、耐震診断の結果を伝えることが義務付けられています。

また、耐震診断や耐震補強を行って建物の安全性を確保することは、入居者の命や財産を守ることにつながります。地震が多い日本では賃貸物件の耐震性を気にする入居者が増えているため、耐震性を明確にすることは物件の信頼性向上、ひいては集客にもメリットがあると言えるでしょう。

耐震診断の実施方法

耐震診断は、以下のような流れに沿って行われます。

- 耐震診断の依頼先の選定

- 予備調査(専門家が建築物の履歴や設計図書を調査)

- 現地調査(耐震性能のレベルに応じて第1次診断から第3次診断まで実施)

- 診断結果をもとに耐震補強工事を検討

まずは、耐震診断を行っている会社へ相談するのが第一歩です。どこに依頼すればよいかわからない場合は、自治体に聞いてみましょう。自治体によっては、専用の相談窓口が設けられていることがあります。

耐震診断の費用相場

耐震診断の費用は依頼先によってさまざまですが、一般財団法人 日本耐震診断協会の場合は以下のような目安になっています。

- 鉄筋コンクリート造で延床面積が 1,000㎡から3,000㎡

【約2,000円から約3,500円/㎡】 - 鉄骨造で延床面積が 1,000から3,000㎡

【約2,500円から約4,000円/㎡】

耐震診断や耐震補強工事では、自治体による助成金制度や融資制度を利用できるケースがあります。

自治体によって制度や要件が異なるため、事前にチェックしておきましょう。

アパートの耐震性がわかる項目

2階以下の建物や1,000㎡未満の建物の場合、耐震診断の実施は「任意」です。 しかし、借り主の安全性を確保する意味でも、耐震診断を行うことを推奨します。

アパートの耐震性がわかるポイントがいくつかありますので、次の条件にあてはまる場合は耐震診断を実施するようにしましょう。

建築年数が1981年以前かどうか

前述した通り、建物の耐震基準は、建築確認が取れた日を境に決まります。 具体的には、1981年6月1日以降に建築確認を受けた場合は新耐震基準、それ以前に建築確認を受けた場合は旧耐震基準が適用されます。

今後も「南海トラフ地震」や「首都直下型地震」など、大規模地震が発生する可能性が示唆されているため、1981年以前に建てられた旧耐震基準のアパートを所有している、もしくは、親から不動産を相続された方は、耐震診断を行っておくと安心です。

建物の形状・建材に注目

建物の形状や建材によって耐震性は異なります。例えば、鉄筋コンクリートの建物では、上から見た形状が「長方形や正方形」の方が、「L字型やコの字型」よりも耐震性が高い傾向があります。また、同じ形状でも、壁や柱が多い建物の方が耐震性に優れています。

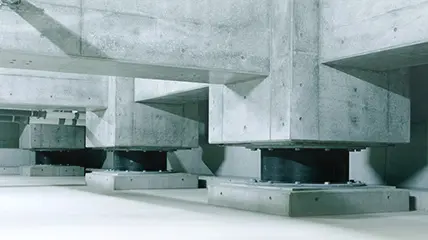

なお、免震(地震の揺れを建物に伝わりにくくするための構造や対策)にはさまざまな工法があるので、一度調べてみると良いでしょう。

スターツCAMの免震工法について|詳しくはこちら

アパートが被災した場合の大家の責任範囲は?

基本的には大家に修繕義務が発生する

民法では、賃貸物件の賃借人は使用や収益に必要な修繕を行うことが義務付けられています。つまり、建物が損壊したら「大家が修繕を行わなければならない」ということです。したがって、地震などによって所有するアパートが倒壊した場合も、大家に修繕義務が発生することになります。

ただし、新築同様の修繕が必要になるような規模の大きい損壊の場合は、「大家の経済的負担が大きい」として修繕義務が免除されるケースもあります。

土地工作物責任が問われる可能性も

「土地工作物責任」とは、土地工作物の設置、または保存の瑕疵(かし)により他人に損害を与えた場合、土地の所有者が賠償責任を負うという考え方です。土地工作物は土地に接着する人工的に設置されたものを指し、建物はもちろん、塀、広告塔(看板)、給水タンクなども含まれます。

阪神・淡路大震災では、マンションの倒壊によって亡くなった入居者の遺族が、大家に賠償責任を求める裁判が行われました。このとき、土地工作物責任を認めた神戸地裁は、大家に対して1億円以上の損害賠償を支払うよう命じています。

アパート経営においては、地震などの自然災害によって建物が倒壊し、入居者が怪我をしたり亡くなったりすることも十分に想定されます。仮に耐震性の不備が倒壊の原因になったとすれば、安全性確保の義務を怠ったとして賠償責任を問われる可能性も高いでしょう。

耐震診断を行い、安全性確保の徹底を!

建物の安全性を確保し、借り主の命や財産を守ることは、大家の責務と言えるでしょう。 新耐震基準の建物であっても、構造によっては法定耐用年数を過ぎているケースもあるため、十分な注意が必要です。 まずは建物の耐震性能を把握するために「耐震診断を行う」ことが重要です。 耐震診断では、現状の耐震性を評価し、必要な補強策や改善点を明確にすることができるため、診断結果に基づいて、必要に応じて耐震補強を施し、安全性を高めましょう。

また、診断の結果、建物の耐震性が著しく低いと判定された場合、「建て替えの選択肢」を検討することも視野に入れましょう。 新しい建物に建て替えることで、最新の耐震基準に準拠した安全性を確保できるだけでなく、賃貸需要が高まる可能性もあります。 建物の老朽化が進んでいる場合や将来のリスクを減らすためにも、建て替えという選択肢を早めに検討することが賢明です。

責任の範囲を正しく把握し、耐震診断をはじめとした防災対策をしっかり講じておくことが、アパート経営における先々のリスク低減につながります。

アパート経営について詳しく知りたい方は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

CONTACT

まずは気軽にご相談ください

- 相続の悩みを聞いてほしい!

- 土地活用について

相談したい! - 事業継承について

相談したい!

お電話でのご相談・

お問い合わせ

受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)